*本エントリは2019年2月に加筆修正済です。

こんにちは。こんばんは。はじめまして。樟葉涼と申します。

初エントリとなりますので、このブログを始めたきっかけ、背景を書こうと思います。

目次

◇本文

まず、武蔵野美術大学と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。

人によってはまったく聞いたことのない大学だと思い浮かべる方もいるでしょうし、あるいは「ハチミツとクローバー」の舞台になった美大だと思い浮かべる方もいるかもしれません。

私はというと、高校時代の友人が進学していたこともあり有力な美術の私大なのだという認識はありました。

実のところ、武蔵野美術大学(略称:ムサビ)は、東京の美大・藝大の中で多摩美術大学と双璧を成す大学です(美大界の早慶に相当)。

切っ掛けの本1-藝大

そんな武蔵野美術大学へ通ってみたいという考えが芽生えたきっかけは「最後の秘境 東京藝大―天才たちのカオスな日常―」の本です。

この本は東洋経済オンラインの下記記事が切っ掛けで読むことになり、そこでの突飛(一般大学出身者からすれば)な自分の型をとるといったエピソードに惹かれました。

この本に記載されている美大らしいエピソードは実に盛り沢山です。

漫画版のほうがイメージがつきやすい方にはそちらもおすすめです。

しかも、同じ大学の中でも型破りな大学生活(美校)とストイックすぎる大学生活(音校)の話の対比も読みごたえも抜群、うまい筆致の相乗効果は脱帽いたしました。

読書をすると没頭するタイプではあるのですが、この本は常以上にぐいぐい引き寄せられ、気づいたら何度も読み返すほどに気に入った本となりました。

記事「カオス!東京芸術大学は「最後の秘境」だ」 http://toyokeizai.net/articles/-/136359

この本で美大への関心が芽生え、美大というワードにアンテナをはるようになっていきました。

◆◆関連記事◆◆

もう少し掘り下げた経緯を記載しています。

アンテナを張るようになっても、その時点ではまだ通信課程へ通うといったことは全然考えていなかったのです。

ただ、創設に携わったサークルの後輩とのときたまある交流の中で日本大学芸術学部の後輩から美大で学ぶことを教わる中で、入りたいという志向性が確実に成長し始めました。

そこではまだ武蔵野美術大学というワードは頭の中の片隅にしかありませんでした。

私自身は文系出身なのですが、一般大学出身者は高校時代の友人なりに美大進学をした人間がいたとしても、そちら側を別世界ととらえてしまいます。

ただ、この時は具体的にはどうするか、何から手を付けるかを考えました。

切っ掛けの本2-ムサビ

そんな経緯の中、いくつか購入していた美大関係の書籍を読む中で手に取った「ムサビ日記」は現実的(世の中いいことも起こるし、悪いことも起こる)でした。

興味深い成功をおさめている日記もあればうまくいかない日記。

破天荒なエピソードの傍らで創作スタンスについての考察の日記など、明暗濃淡入り交じり、のバランスがよいなと思わせる内容がこれでもかと記載してありました。

たとえるならば、前述の東京藝大の書籍が上質なスープの上澄みの部分を味わう書籍であるとするならば、「ムサビ日記」は玉石混交の屋台売りされた雑煮といった違いです。

上記のような影響があったにせよ、美大に行こうという意思決定を下した背景には、個人のバックグラウンドを抜きにする事は出来ません。

文学青年になり損ねた過去

簡潔にいうと、私は文学青年になりきれなかった人間です。

ここでいう文学青年の定義は辞書通りの村上春樹や星新一を既刊全て読んでいて、仲間と日々議論したり創作しているという定義で相違ありません。

2000年代後半に高校生だったので、創作したものを素材サイトから良いと思う素材を見繕って、自分で書いた小説と組み合わせて個人HPに公開する活動をしていました。

ただ、そこで他の創作者と交流を深めるというほどの活動はせず、せいぜいが高校の友人たちに見せる程度でした。

大学への進学は創作生活においては大きな変化といえるかもしれません。

大学では紆余曲折を経て創作をするためのサークルを立ち上げ、そこで地歩を固めて自分の作品というものを誰かの協力を得て進めていくことになりました。

創作に一番向き合ったのは大学時代で、そこで作品を作りコミックマーケットやまだ大井町で開催されていた頃の文学フリマに出展したりもして、それなりに充実した生活を送りました。

※2018年現在、大学公認サークルにまで成長しています。

創作がノベルゲームであった影響も多少あってか傍らでIT分野に興味を抱き、また組織を運営する、あるいは成長させるという事の方が楽しくなってしまいました。

結果的には、ノベルゲーム作品は1本がやっとで、就職についても興味をもったIT分野の外資系企業へ就職して現在に至っています。

結局卒業してからは、創作を度々少しずつは進めつ戻りつするものの、専ら鑑賞や読専になってしまい自分で手を動かして何かを作るという機会は0近似の状態でした。

日々生きて行く中で、なかなか時間配分を過去の実績ベースド(睡眠、仕事、読書、運動)の割合から変化させる事が出来なかったので、外部圧力として、大学を用いて芸術・創作の時間を確保する為です。

組織人としての折り合い

さて、ムサビに行きたいという意思は固まりました。じゃあ、仕事との折り合いどうしましょというのが社会人を続けながら通信課程に通う際の課題であり限界です。

Q. 仕事への支障はあるのか?

A. 週末+夏季・冬季集中+webという形式でもあり、今年度については夏前後に今抱えているプロジェクトのピークを迎える想定の為、夏季集中を避ければ十分に可能。

Q. 仕事に役立つのか?

A. 仕事で美しいデザインのスライドや資料を作る際に活用できる。今後、特にUX面でデザイナーと連携したプロジェクトに参画する可能性は十分に高い。

Q. 生涯学習として有意義か?

A. 有意義。

◇余談

「海月姫」や「東京タラレバ娘」で著名な東村アキコさんの「かくかくしかじか」も進学の意を固める一助になりました。このブログが現役の受験生が見ているかはわかりませんが、読む価値はあると信じています。

※注 東村アキコさんは金沢美術工芸大学のご出身です。

かくかくしかじか 【出版】集英社 【著】東村アキコ

◆◆関連記事◆◆

ムサビ日記という本、この本が切っ掛けでムサビ通信へあるいは武蔵野美術大学へ進学した人はかなりの数にのぼるのではないでしょうか。

美大進学(通信)をするにあたって、自分がつくってきたもののポートフォリオはどうなっているかなと振り返るとまあ見事に作品数がないというオチが待っていました。

ゲームは制作期間が長いんですよね。

過去は過去として、様々な振れ幅のある作品をつくっていけたらと思うこの頃です。

◆◆関連記事◆◆

自分自身の作品をつくっていくアトリエ、組織をつくりました。個人として、あるいは集団としてやっぱり「ものがたり」ということをテーマに作品をつくっていきます。

かつてつくった作品などを紹介させていただいています。

結局、どこの美大にいくのかということです。

おのずと仕事をしながら通学可能な(=通信で行くことのできる)美大を探しました。

2018年初頭の段階では上記3大学が見つかりました。

本当は相互に独立し各要素でも並べて重みづけしてあれこれやるべきかと思ったのですが、なんだかんだでこんな表を書きつつ、武蔵野美術大学一択でした。

卒業生は数いる方々の中から印象深い人をチョイスしています。

ちなみに京都造形芸術大学出身の笹田靖人さんは金沢の21世紀美術館でその作品群を鑑賞しましたが、圧巻です。森が岩が建物が、緻密に鋭く描写されていて圧倒されるという感覚を覚えました。

もしこのブログを読まれている方で興味を持たれた方はぜひ画像検索ではなく機会を見つけて、実物を見てください。うつくしいものをみると、無言になるのだなという感覚がよくわかると思います。

◆◆関連記事◆◆

学校の選択。人生の節目、節目で遭遇してきた判断はやはり難しさがあります。後悔しない為にも様々な情報を収集し、決断をしました。

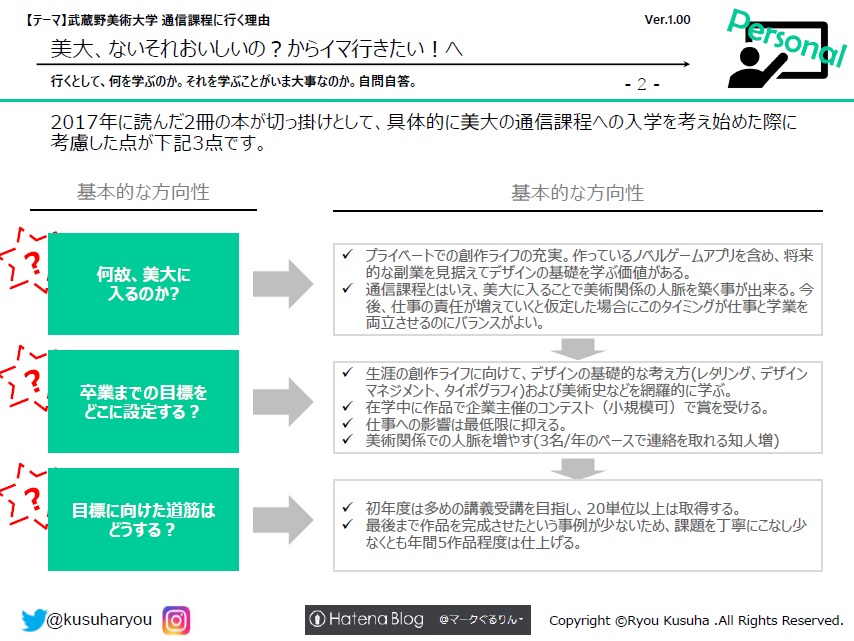

意思決定した事項3点は自分なりのけじめをつけて、世の中に表明しておこうかというものです。

1. 作品を5作品/年のペースで完成させる。

⇒課題を着実にこなしてポートフォリオを充実させます。

2. webでの活動公開の実施

⇒このブログがその拠点となりますが、同時にポートフォリオとして活用していきます。

3. 自分メディアのブランドの確立

⇒ 前述した意思決定事項②と同様に、ブログでこのようなスライド交じりの記事を書いていってweb上での交流が生まれたら嬉しいです。

◆◆関連記事◆◆

美大への進学の意思を固めたと同時に、このブログを始めた理由は人生の中で創作にリソース配分を増やす為の土壌づくりであり、その目的は過去の創作物と現在進行系で考える諸々、それから未来で創作するモノたちを相互に関連付けして、一つの文脈として整理することにあります。

では、またどこかの空の下で。

ムサビ通信に入って3か月が経過しました。最初の4-5月はまずはスクーリングに参加して、概論・入門的な講座を受講しています。

これらは非常に面白いです。具体的な内容は後述の記事に譲るとしても、懐かしい大学の香りを感じました。同時に、美術大学ならではの部分ももちろんあります。

初年度に受講をおすすめする講義No.1です。

おすすめ講義No.2. いわゆる外部講師、一線で活躍されている方が講師となる講義です。

美術入門と一対になっているデザイン入門をぜひおすすめします。

これを読まれている方が、ムサビ通信に興味のある方なのか、それとも在学生なのか、

卒業生なのか。

あるいは休学や退学を迷われている方なのかわかりませんが、ムサビ通信に一時でも通うという決断をして、実際に通ってみてよかったと私は思っています。

このブログがあなたの参考になることを祈って。

後日談というか、ムサビ通信に通う前から、私自身はコンサルタントとして働いています。そのあたりの話については下記のシリーズからぜひご一読ください。